Célian Bertin, Université Clermont Auvergne (UCA) et Éric Serra, Université de Picardie Jules Verne

À l’occasion de la « Journée mondiale contre la douleur », lundi 19 octobre, The Conversation et l’Institut Analgesia entament la publication d’une série d’articles consacrés à la problématique de la douleur. Au programme de ce premier texte : les douleurs chroniques inexpliquées et leur prise en charge. Il est parfois difficile de cerner la cause de certaines douleurs chroniques, mais cela ne signifie pas qu’elles n’existent pas.

Maux de tête, syndrome de l’intestin irritable ou syndrome fibromyalgique (douleurs diffuses persistantes, souvent associées à une fatigue intense)… Certains patients ressentent parfois des douleurs chroniques dont l’origine ne peut être expliquée par une lésion physique.

Cette absence de cause clinique évidente met en difficulté les équipes soignantes, qui peuvent être tentées de leur répondre que « leurs douleurs sont dans leur tête ».

Bien que cette affirmation comporte une part de vérité, elle est néanmoins inexacte et délétère, et ne devrait plus être employée en l’état.

La douleur se passe forcément dans la tête

Si l’on considère les choses de façon littérale, la douleur n’est que « dans la tête ». En effet, le signal transmis par les voies nerveuses de la douleur ne deviendra réellement douleur que lorsque notre cerveau l’aura interprété comme telle.

Tout au long de son trajet dans le système nerveux, le message nociceptif (signal de douleur déclenchée par une agression de l’organisme) est modulé par différents mécanismes complexes impliquant de nombreux messagers chimiques (ou « neuromédiateurs »), tels que l’acide γ-aminobutyrique (ou GABA), ou encore la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine.

Ces neuromédiateurs sont au cœur des théories neurobiologiques des troubles psychiatriques. La sérotonine et la noradrénaline, par exemple, participent à la régulation des émotions, de l’anxiété, du sommeil, etc. Leurs taux cérébraux seraient abaissés chez les patients souffrant de dépression ; l’action des antidépresseurs permettrait de stabiliser leur production et limiter leur dégradation par l’organisme, permettant ainsi de rétablir progressivement une balance émotionnelle plus positive. Il pourrait donc exister des liens complexes entre la douleur et certaines pathologies psychiatriques, comme la dépression et les troubles anxieux.

À lire aussi :

Non, la sérotonine ne fait pas le bonheur (mais elle fait bien plus !)

L’implication de neurotransmetteurs communs entre douleurs (a fortiori chroniques) et troubles psychiatriques montre que la douleur est, au moins en partie, « dans la tête ». Il n’est donc pas étonnant que des spécialistes du psychisme soient impliqués dans les centres d’étude et de traitement de la douleur, des structures pluridisciplinaires spécialisées dans la prise en charge des patients souffrant de douleurs chroniques.

Toutefois, ces éléments ne doivent pas conduire à minorer l’importance des douleurs persistantes sans lésion déterminée, ou à leur imputer une origine purement psychologique, au risque de les déconsidérer.

Quand la douleur n’est ni « dans la tête », ni dans le corps

L’International Association for the Study of Pain (IASP), association internationale promouvant la recherche, l’éducation et les politiques pour la connaissance et la gestion de la douleur, a validé cet été la toute dernière définition médicale de la douleur. D’après celle-ci, la douleur est

« une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à, ou évoquant une association à, une lésion tissulaire actuelle ou potentielle ».

Cette formulation souligne bien que les personnes expérimentant la douleur sont touchées dans leur globalité, les composantes de la douleur étant à la fois psychiques et corporelles. Cette expérience s’inscrit donc dans une perspective « biopsychosociale ».

La définition de l’IASP met aussi l’accent sur un autre point important : les douleurs peuvent parfois n’être entraînées « que » par des lésions « potentielles », autrement dit non révélées par les examens cliniques ou par l’imagerie médicale. Ce type de douleur peut par exemple résulter d’un dysfonctionnement ou d’une sensibilisation du système nerveux, ce qui correspond à une autre définition de l’IASP, celles des « douleurs par mécanisme nociplastique ».

Ces douleurs chroniques particulières sont caractérisées par la présence de symptômes évocateurs d’une maladie ou d’une blessure physique, mais qui ne peuvent pas être entièrement expliqués par une affection médicale générale. On a alors tendance à les attribuer à des facteurs psychologiques, émotionnels et comportementaux.

Ce type de douleurs est parfois désigné par l’expression « troubles de symptômes somatiques ». Figurant dans la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), elle a remplacé le terme de « troubles somatoformes » de l’édition précédente. La définition de cette notion est superposable à celle de l’autre classification majeure utilisée en santé, la CIM-10.

Soulignons que la question de la réalité de « l’absence de cause médicale » qui pourrait expliquer ces symptômes fait encore controverse. En effet, on peut tout à fait imaginer que l’origine de ces douleurs soit simplement inconnue en l’état actuel des connaissances scientifiques ou de la compréhension des soignants, mais qu’il sera possible, demain, de l’identifier.

À ce titre, renvoyer à une origine psychologique des douleurs peut donc être hâtif et constituer une négation de leur réalité.

Un écho freudien

Cette vision des pathologies douloureuses chroniques non expliquées par une lésion physique bien identifiée fait écho aux théories psychanalytiques freudiennes.

Celles-ci imputaient les symptômes physiques à une transformation de conflits psychiques, historiquement rattachées au concept « d’hystérie ». Aujourd’hui perçu comme péjoratif et stigmatisant, ce terme ne devrait plus faire partie du vocabulaire médical. Il peut toutefois revenir dans les mémoires lorsque les tableaux de douleurs nociplastiques sont évoqués.

Ce plan dialectique permet de mieux saisir en quoi la douleur peut être considérée comme « dans la tête » des patients, mais surtout pourquoi cette affirmation leur est fondamentalement délétère : la responsabilité des douleurs et des difficultés de prise en soins est en effet alors renvoyée au malade…

La douleur est à la fois biologique, psychologique et sociale

Autre point compliquant encore la lecture de la douleur par les soignants : celle-ci est perçue différemment selon la structure de personnalité qui prédomine chez le patient, autrement dit selon la manière dont il s’est construit sur le plan psychique, au gré de son parcours de vie. En effet, l’ensemble des évènements, positifs comme négatifs, vécus par le patient au cours de son existence influencent ses émotions, ses pensées et ses actions.

En outre, son bagage génétique joue aussi un rôle dans la perception qu’il aura de sa douleur.

Pour toutes ces raisons, seul un examen psychopathologique permet de cerner la relation du sujet à sa douleur. Cet examen prend le plus souvent la forme d’une discussion entre le patient et le spécialiste du psychisme. Ce dernier tentera de déterminer si les douleurs ont pu influer sur la vie psychique du patient et inversement, si les évènements de vie du sujet ont pu retentir sur ses douleurs, contribuant à leur persistance.

Mieux prendre en compte l’expérience de la douleur des patients

La douleur est soumise à la subjectivité de l’individu qui la rapporte, ce qui constitue une source d’inégalité. Elle n’est pas mesurable « objectivement » à l’aide d’examens complémentaires. Il est donc primordial de valider la réalité des douleurs de ces patients, en évitant de les minorer ou les dénigrer.

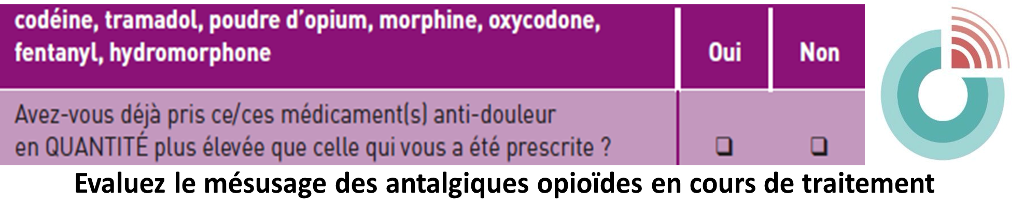

Les douleurs qu’ils éprouvent sont en effet liées à une réelle souffrance psychique, qui peut leur avoir préexisté ou en découler. À ce titre, les patients devraient bénéficier d’une évaluation systématique de la partie « émotionnelle » de la douleur, au besoin par un spécialiste. D’autant plus que certains traitements de la famille des antidépresseurs ou des antiépileptiques améliorent conjointement les deux dimensions « sensorielle et émotionnelle », et au-delà, certains troubles douloureux et certains troubles psychiques comme l’anxiété et la dépression.

Rappelons que les douleurs nociplastiques, telles que le syndrome fibromyalgique doivent rester un diagnostic d’élimination, c’est-à-dire que ce diagnostic ne peut être retenu qu’une fois les autres pathologies aux symptômes proches ont été exclues. Cette affirmation diagnostic doit en outre être réalisée en évitant la multiplication d’examens complémentaires, parfois pourvoyeurs d’effets indésirables (irradiations répétées entraînées par la multiplication d’examens radiologiques), aux conséquences pouvant s’avérer délétères pour la santé du patient, et dont les coûts sont non négligeables pour la Sécurité sociale.

Pour toutes ces raisons, il est essentiel de mieux former les médecins et l’ensemble des soignants à cette problématique, afin que cessent les préjugés vis-à-vis des patients douloureux chroniques, qui nuisent encore trop souvent à leur prise en charge.

Célian Bertin, Assistant HU en Pharmacologie médicale, Psychiatre-Addictologue, Centre d’Evaluation et Traitement de la Douleur, CHU de Clermont-Ferrand, Université Clermont Auvergne (UCA) et Éric Serra, Psychiatre et Médecin de la douleur – CHU d’Amiens – Professeur Associé de Médecine de la douleur, Université de Picardie Jules Verne

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

![]()